|

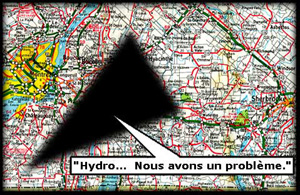

Janvier 98, une terrible

tempête de verglas s'abat sur le sud-est du Québec.

Montréal est touché mais la Montérégie

subit les pires dégâts. Cette zone est baptisée

"Le triangle de glace". |

|

|

Photo et texte:

http://www.verglas.netc.net

Merci à

Michel! |

|

Le verglas constitue souvent le

pire danger qui nous guette en hiver. Plus glissante que la neige,

la pluie verglaçante est tenace et s'agrippe à

tous les objets qu'elle touche. En petite quantité, elle

est dangereuse, en grande quantité, elle est catastrophique! |

|

Les tempêtes de verglas constituent

une menace de taille pour toutes les régions du Canada,

à l'exception du Nord. Elles sont particulièrement

communes de l'Ontario jusqu'à Terre-Neuve. Leur gravité

dépend largement de l'accumulation de glace, de leur durée,

de l'endroit où elles se produisent et de l'étendue

des régions touchées. Selon ce critère,

le verglas de 1998 a été le pire qu'ait connu le

Canada de mémoire d'homme. Du 5 au 10 janvier 1998, il

est tombé, au total des quantités de pluie verglaçante

et de grésil entremêlés d'un peu de neige,

qui ont dépassé 85 mm à Ottawa, 73 mm à

Kingston, 108 mm à Cornwall et 100 mm à Montréal.

Les grosses tempêtes qui avaient déjà touché

la région, notamment Ottawa en décembre 1986 et

Montréal en février 1961, avaient déposé

entre 30 et 40 mm de glace, soit environ la moitié des

quantités enregistrées en 1998! |

|

Comble de malchance, la tempête

a malmené une des régions les plus peuplées

et urbanisées d'Amérique du Nord, laissant plus

de 4 millions de gens dans le noir et le froid pendant des heures,

sinon des jours. Il va sans dire que la tempête a directement

affecté plus de gens que tout autre événement

météorologique de l'histoire canadienne. Plus de

700 000 personnes sont toujours sans électricité

et ce pour une troisième semaine consécutive. Si

la tempête avait frappé à 100 km plus à

l'est ou à l'ouest de sa cible principale, son effet aurait

été beaucoup moins dévastateur. |

|

Image : Réseau de transport de l'électricité au pire de la tempête |

|

Quelques vidéos : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

|

|

Ce qui rend la tempête de

verglas inhabituelle, cependant, c'est sa durée. En moyenne,

Ottawa et Montréal reçoivent des précipitations

verglaçantes à 12 ou 17 occasions chaque année.

Chaque épisode dure généralement quelques

heures, ce qui donne une moyenne annuelle totale d'environ 45

à 65 heures. Cette année, les précipitations

ne sont pas tombées continuellement, mais le nombre d'heures

de pluie et de bruine verglaçantes a dépassé

80, soit environ le double du total annuel normal. |

|

Effets de la tempête

sur le Canada :

- Au moins 25 personnes sont mortes,

dont beaucoup d'hypothermie;

- Environ 900 000 foyers ont été

privés d'électricité au Québec et

100 000 en Ontario;

- Environ 100 000 personnes ont

dû se réfugier dans des centres d'hébergement;

sur une période de 24 à 48 heures,

- Certains ont dû faire

bouillir leur eau avant de la consommer;

- Les compagnies aériennes

et ferroviaires ont dû inciter les gens à éviter

la région touchée;

- 14 000 soldats (y compris 2

300 réservistes) ont été déployés

pour aider au nettoyage et aux évacuations et pour assurer

la sécurité;

- Des millions de résidents

des régions touchées ont dû vivre en transit,

visitant leur famille pour se laver ou partager leur repas ou

emménageant temporairement chez des amis ou dans un centre

d'hébergement;

- L'épisode prolongé

de verglas a détruit des millions d'arbres, 120 000 km

de lignes électriques et de câbles téléphoniques,

130 pilônes de transport évalués à

100 000 $ chacun et environ 30 000 poteaux de bois à 3000$

pièce.

|

|

Les dommages subis dans l'est ontarien

et le sud du Québec sont importants au point où

il faut procéder à une reconstruction majeure du

réseau électrique et non seulement à sa

réparation. Ce que l'être humain a pris un demi-siècle

à ériger, la nature l'a détruit en quelques

heures. |

|

Les agriculteurs, en particulier,

ont été durement frappés. Les producteurs

laitiers et les éleveurs de porc ont perdu l'électricité,

d'où la course effrénée aux génératrices

qu'ils ont dû se partager pour traire leurs vaches ou prendre

soin des porcs nouveaux-nés. Les acériculteurs

du Québec sont responsables de 70 % de la production mondiale

de sirop d'érable; beaucoup d'entre eux sont ruinés,

la majeure partie des érablières ayant été

détruites en permanence. |

|

|

|

|